���쌧�̌Ñ㒩�N��������̓n�������@�|�厺�Õ��̃��[�c�����ǂ�|

�͂��߂Ɂ@�@�������̑_����

�Ñ���{�ɂ͒����E���N��������Z�p�E�������n�����Ă���B�����A�S�E���A�����A��i�A

���⌦�A����ɌÂ��͈�쓙������{�l�̐�����ՂƂȂ�ߐH�Z��_�����܂őS�Ăɘj����

���̉e�����Ă���B

�������]�ˎ���̍������o�Ė����ېV��͓����̐�i���ł��鉢�Ă���ߑ�Ȋw�Z�p�A�����A

�������x�������B�������珺�a�ɂ����đ����̓��{�l���M�S�ɉ��Ă���w�сA�ǂ���

�ǂ��z���������������B����ŌÑ�Ɋw�����A���N�͋ߑ㉻�ɒx�ꂽ�B������g����

����h�̓��{�͑嗤�ւ̐i�o��D�ʂɂ��邽�߁A�����E���N�͉��ʍ��ƌ��Ďx�z���ɒu��

������Ƃ������A�������j�̒��œn���l�����{�ɗn�����݁A���{�l�͓n�������W�E���p

�������ɂ�������炸�A���̃��[�c�͓��ʂɈӎ����Ȃ��Ȃ��Ă���B

����͎��R�Ȃ��ƂƂ��Ă��A�N���������Ă������m�ɂ��ė��j�𐳂����F���������B

�����̌̋��ł��钷�쌧�k�����ɂ͌Õ��������A�ϐΒ˂̑������F����n��ł��邱�Ƃ���A

���̘_���ł͓��ɐϐΒ˂��W�����钷��s�̑厺�Õ��Q����v�e�[�}�Ɏ��グ��B���쌧

�̌Õ��͑�w�̍l�Êw�҂�n���̌����҂����S�ƂȂ��Ē������s���A�����������邪�A

�����i������ꂽ�Õ��������A����ꂽ�l�������l�ɂ��Ă܂����𖾂ȕ����������c��

�����B

���̂悤�ȍ���ȏ̒��ŁA�ȉ��̂悤�Ƀ��[�c���𖾂��錤�����s�����B���͂ł�

�F�X�ȕ����ׂȂ��璷�쌧����т��̎��ӂ⑼�̒n��̌Õ������n�������A���͂ł�

���N�����̌Õ��ɂ��Ď��n�����������ʂɂ��ďq�ׂ�B��O�͂ł͎�Ȍ����҂̐��ɂ�

���Ċm�邽�߂ɒ��ׁA�X�Ɍ`�Ԃ�o�y�i�����t�@�N�^�[�Ƃ��Ĕ�r�������s��������

���e�ɂ��ďq�ׂ�B

�@�@

���́@�����̌Õ��@�@

���� �ϐΒ�

���{�l�͈�ʓI�Ɂu�Õ��v�ƕ����Ɛm���V�c�ł┢��Õ��̂悤�ȑO����~�����v������

�ׁA���E�ޗǂɐ��������݂��邱�Ƃ�m���Ă��邪���ۂ͂����ƌ`�Ԃ����l�ł���A�܂�

���{�e�n�ɍL�����z����B���̒��Ŗ{�_���̎�v�e�[�}�ł���ϐΒˁi�݂����Â��j�ɂ�

���Ă����ŊT������B

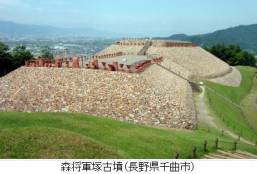

���y�ł͂Ȃ���ςݏグ�ĕ��u���\�z����Õ��ł���A���{�S���ɂQ�O�����Õ���

������P�����ϐΒ˂ŁA��B�A�l���A�����A���k�n���ɕ��z���A����s�̑厺�Õ��͂T�O�O

��]�A�b�{�s�̉����E����Õ��͂Q�O�O��]���Q�W����B�i�ʎ��\�P�j�܂��P�����ƌĂ�A

���E�e�n�ɂ����z����B

�ϐΒ˂̐����͒��N�����̕搧�̓n���Ƃ�����ƁA�ނ̗e�Ղɓ���ł��闧�n������

������Ƃ����������A���N�����҂̘_�c�����邪���_�͂܂��o�Ă��Ȃ��B�X�ɑ厺�͓V��

�������^�ɂ��������`�Õ����W�����Ă��邱�Ƃ����F�Ƃ��Ē��ڂ���Ă���A���̉����^

�Õ����S�ς̓s�������؍����B�s�ɂ����邱�ƂŔ����Ƃ̊W������A�Ǝw�E���Ă��镶��

�������B

�@�@

�@�@

����s�@�厺�Õ��Q�@�@�@�@�b�{�s�@�����Õ��Q

���� ���쌧

�i�P�j���쌧�̌Õ��̊T�v

���쌧�͓��{�̒������Ő����{�Ɠ����{�Ƃ̋��ڂł���A���{�C���Ƒ����m���̋��ڂł�

����B�i���̗��C�݂̉����^��ĂȂ��Ȃ�ꏊ�����K�Ƃ����n���ɂȂ����j����A�H�����A

�����`�ԂȂǐ��Ɠ��̕����̌�������n��ł���B�t�H�b�T�}�O�i���ʂ��Ă���A�������R�x

�n�тł�����B����Ńt�H�b�T�}�O�i�œ����ɁA���邢�͒������n�œ�k�ɕ�����Ă��ǂ�

�Ƃ��낾���A�×����1�̍��Ƃ��Ă܂Ƃ܂��Ă���A�M�B�l���W�܂�ƕK���̂��u�M�Z�̍��v

�Ƃ������̂�����B���̉̂ɏo�Ă���u���{�A�ɓ߁A���v�A�P�����A�l�̕��͔엀�̒n�v��

�����̎��̒ʂ�A�e�~�n�ɂ͌Ñォ��l���Z�Õ�������B���쌧�ɂ͐X���R�˂̂悤�ɑ�`

�̑O����~������厺�Õ��Q�̂悤�ɏ��`�ȐϐΒ˂܂ő���̌Õ�������B��q����悤��

�k���璼�ڔ����̉e��������A�삩���a����̉e�������肵�����̂ƍl����B

����s���ӂ̒���~�n�i�P�������j�Ɣѓc�s���ӂ̈ɓߖ~�n�암�ɑ������z���A���{�s��

�ӂɂ��Õ������邪�A�e�~�n���ꂼ��̓���������B�V�����⍂�����H���ł��ċߔN���W��

�߂��܂������v���ɂ��Õ��͂���A�܂����X�h�ꎁ�̌����ɂ��z�K�̌Õ��Q�����邪�A��

���̑����ȉ��R�̒n��ɂ��ĊT�v���q�ׂ�B�i�ʎ��@�\�Q�A�}�R�j

�@����~�n�@�i�ʎ��@�}�P�A�Q�j

��Ȑ쉈���̒���s���ӂ͌����ł��Õ��������A������R�ˌÕ��i����91m�j�A��Ȏs

�̐X���R�ˌÕ��i����100m�j�Ƃ��������ő�K�͂̑O����~������Ȑ���͂���Ŗ~�n��

��]����R���ɑ��Λ�����B���̂悤�ȑ�^�O����~���̓��}�g�����ɔF�߂��Ȃ����

�ł��Ȃ��搧�ł��邪�A�X���R�ˌÕ�����͒������Ƃ����O�p���_�b���ЁA�Ő����ʁA

�E�����n���̓y�킪�o�y���A�G�����Ύ��͒���7.5m�A��2m�Ə��ʐϓ��{��̑傫���ŁA

���͂͐ԍʂ���Ă����B���͂Ɏ������Õ��̐����ɕ��s�ɂȂ����U�O�ȏ�̖����{�݂�����A

�����i����4���I�㔼����T���I�㔼�ɂ����č��ꂽ�ƍl�����Ă���B���̕t�߂ł�

�������̏��R�˂���莞�ԍ��������č��ꂽ�B

�T���I�ɓ���Ɛ{��s�ɐϐΒ˂̊Z�ˌÕ����z���ꂽ�B�����i�͐��̑��A�S�V��������

����B�T���I���ɂȂ�ƒ���s�Ɋ��|�`�؊������u����U���`�̔S�y�������Õ���

���ꂽ�B�܂�����s�̑厺�Õ��Q��M���ɐϐΒˁA���ɓn���n�Ƃ����鍇���`�Õ��������A

���{�ł���̏��Ȃ����قȒn��ł���B

�A�ɓߖ~�n

�ѓc�s���ӂɂ͓V����͊ݒi�u�̐����ɉ����ē��C�o�R�̒��������̉e������Õ���

�_�݂���B����~�n�ɑO����~��������Ȃ��Ȃ����T���I��Ɉɓߖ~�n�암�ɑO����

�~���������悤�ɂȂ����B����͈ɓߖ~�n�̎x�z�w����ɓ����x�z�����߂郄�}�g

�����Ƃ̌��т������߂����̂ƍl�����Ă��邪�A�n���l�����������������Ǝv���

��n�̖��������������A��ȌÕ��������B�ѓc�s���p�����ق̉��c���F���́u��

�M�B�̓n�������|�Õ�����𒆐S�Ƃ��āv(���P)�̒��ł����q�ׂĂ���B

�����͒��N�����암�̉���̉e�����Ă���o�y�i�������A���R���Ȏ��́u�V�i�m

�̌Õ����㒆���v�Łu�k�̑P�������ł�4���I�㔼����5���I��ɂ����č����I��

�����̉e���������A��̉��ɓߒn��ł͉������Ύ��̍\����}���n�̂�����Ȃǂ�

��A5���I�㔼��ɂ͉���n��I�ȕ����̉e����������v�Əq�ׂ��B

�n���n���k�����M�B�Ɉړ������A�Ƃ���������邪�A����~�n�ł͂U���I�ȍ~����

�Β˂͍��ꑱ�����̂ɑ��A�ɓߖ~�n�ɂ͐ϐΒ˂͂Ȃ��B�܂��Ñ㕶���Ɉɓߖ~�n��

�̓n���l�֘A�̋L�����������߁A�n���n�̏W�c�����ڗ��Ă���ƌ�����͓̂���A

�Ƃ����������B

�B���{�~�n

���{�s���ӂɂ͂S���I�����z���̌����ő�̑O��������ł���O�@�R�Õ�������A���C

�����n�̓y��A���V�A�S�V�A�S���i40cm�j�A�S���i��̂̓����t�߂Ɉ��u�j���o�y����

���邪�A���{�~�n�ł͂���ɑ����悤�ȑ�`�Õ��͌��o���Ȃ��B�܂����쉈���ɂ͌�q

����悤�ɐϐΒ˂Ɠn���n�̐_�Ђ�����B

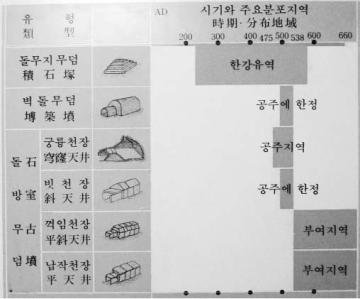

�i�Q�j�厺�Õ�

�{�_���̎�v�ȑΏۂƂȂ钷��s����厺�̐ϐΒˌÕ��Q�ɂ��āu�M�Z�厺�ϐΒˌÕ��Q

�̌����T�v�i���Q�j�ɂ����āA��ˏ��d�����͎��̂悤�Ɏw�E���Ă���B

�w���쎮�x �ɂ��b��E�����E�M�Z�E���̎l�����ɐ݂���ꂽ��q 32 �q�̂����A

�M�Z�ɂ� 16 �q���u����A���̒��ɑ厺�q�̖��������Ă���B�L��ȉ��ϒn��������n

��̋u�ɂ͌Â��i�K���珫�R�˂ƌĂ��悤�ȑ�^�̑O����~�����z����A�����ȉ�

�ϒn���������Ȃ��n��ɂ͌���㔼�ȍ~���K�͂ȌÕ����Q�W����X����������B����

���Ƃ��琶�Y��Ղł��鉫�ϒn���قƂ�ǂ����Ȃ������厺�Õ��Q�́A�t�ɐ���_�k��

���Y��Ղ�u�����̂ł͂Ȃ��n�C���Y�ɂ��̐��������\�����w�E���邱�Ƃ��ł�

��̂ł͂Ȃ����B�� 186 �����̉������Ύ��O�땔����́A�n��������������A�ӎ��I

�ɖ��[���ꂽ���Ƃ������ł������B

�����`���̐Ύ����˔��I�� 5 ���I�㔼�ɂ��̒n��ɏo�����n�߂邱�Ƃ̗��j�I��

�_�@�ɂ��ẮA���炽�߂Č�����v������ł���B���y���搧�ɐϐΒ˂������A

5 ���I�㔼��̍����`�Ύ��̓o��́A�����ɂ����钩�N�����n���̏W�c�̈ڏZ��A�Z�p

�̎�e���l���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ�B

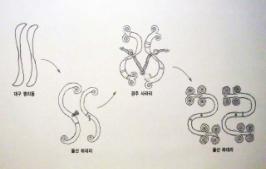

�厺�Õ��Q�͂R�̎x�������ƁA����ɋ��܂ꂽ�Q�̒J�ɘ[����R���Ɍ������ĕ��z���A

����s����ψ���́u�厺�Õ��Q���z�������v�i���R�j�ɂ��A�f�[�^���̎�ł���

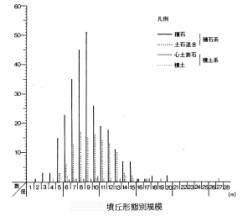

�̂�454��ŁA�ϐΒ˂U�P���A�y�����˂Q�U���A�S�y�\�Β˂R���A�ϓy�˂Q���ƂȂ��Ă���B

�B��̑O����~���i�S��56���j�ł���J�n���̂P�W���Õ��̑��A��`��244���������邪�A

�唼�͎��̃O���t�̂悤�ɂT�`�P�T�����x�̏��`�̐ϐΒ˂ł���A�Õ��`�Ԃ�o�y�i����

�n���l�Ƃ̊ւ�肪�����ƍl������B

�i�o�T�F�厺�Õ��Q���z�������j

��O�߁@���쌧����

���쌧���ӂ̐É��A�R���A�Q�n���X�ɊC�̖������쌧�ւ̓n���l�̑��Ղ�H�邽�ߖk���A

�\�o�̌Õ��┎���ٓ��Ŋ֘A����╨�������B�i�ʎ��\�Q�j

�n�������A�ϐΒ˂Ƃ����ϓ_�Ō��ĉ�����̂Ō��������Ă��鋰������邪�A�傫��

�����Ē�����k���E�\�o�̌Õ��͎��͂ɍa�����V�c�ł̂悤�ȌÕ������Ȃ��B�����ĕ��n

���R�̎Ζʂ���̒��ɂ����āA�����҂̊Ǘ��n�ł���_�n��A�~�n�E�p�̔��Α��ɂ���R��

���n���鍂��ɍ��ꂽ���̂������B����ɑ��đ����m���̐É����l���E���c�s�ӂ�ł�

���n�ɓV�c�ł̂悤�ȕ��͋C�����Õ��������A���}�g�����̉e���������ƍl����B�@

�����̒��ōb�{�s�����E����Õ��Q�͑厺�Õ��Q���l�ɏ��^�ȐϐΒ˂̌Q�W���ł���B

��O�͂ŏڏq���邪�A�b�{�s����ψ���́u�����E����ϐΒˌÕ��Q�������v�i���S�j

�ɂ���

�b��̐ϐΒ˂͌Q�W�X���ɂ���A���W�x�������Ƃ�����B���u�ɂ��Ă���r�I

���K�͂Ȃ��̂������A��̕��͒G���n�̐Ύ��������X���ɂ���B���u�̋K�͂�������

���^�ł���A���a 10m ���z������̂͂���قǑ����ł͂Ȃ��B���l�Ȏ����̐��y�Q�W

���ɔ���K�͂ȕ��u�Ƃ�����B��̕������^�ł���A�S�����z������̂͋ɒ[�ɏ���

���A�R���O��̂��̂��������߂�B

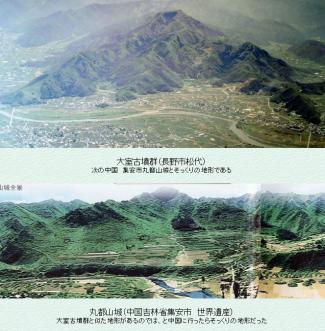

���ۂɌ��n��������ƁA���߂ɍڂ����ʐ^�̂悤�ɁA�l����̐쌴�𒆐S�ɐς�

���`�̐ϐΒ˂��~�т̒��ɌQ�W���Ă���A�厺�Õ��Q�̐ϐΒ˂Ɨǂ����Ă���B

���� ���N�����̌Õ��@

�ϐΒ˂̃��[�c�ł���Ƃ����钩�N�����̌Õ����r�������邽�߁A�R��ɂ킽��n�q

���Ē��������B

����

�@�؍��@�@�i�ʎ��@�}�S�A�\�S�j

�i�P�j�\�E���i�S�ρj

�\�E���]��ɕS�ώ���̐ϐΒ˂ł���Α����Õ�������B�R�����͂T�O���p�R�i�̊�d��

����A�傫�������łȂ��A�̉��H�A�ςݕ��ɋZ�p��v���A��ϗ��h�ȐϐΒ˂ł���B����

���̉����F�֕r���o�y�������ƂŒz���N��͂T���I�O���ł���A�W�̊������Ȃ�����`�y

�ە�̑��������y�ە����������A��т��U��̌Õ����ۑ������j�Ռ����ɂȂ��Ă���B

�܂��߂��ɂ͕S�ς̎x�z�K���̌Õ���ł����y�\���`�~���Q���F荑���Õ��A�y���Õ���

���邱�ƂŁA���̒n�悪�S�ς̓s��ł������ƍl������B

�Α����Õ�

�i�Q�j���B�i�F�Áj�A�}�]�i�����j

���B�͍����ɍU�߂��ă\�E���i����j����475�N�ɑJ�s�����S�ς̓s�ŁA���@���܂ʂ�

�ꂽ�������̕����i��푒�҂������������c���Ă������J���˂�����B�����͐ł͂Ȃ��A

������ςݏd�˂ēV��̓A�[�`�`�����Ă���A�����̉e���������B�����i�����������̃x���g�A

�����A�������ρA���{�̌d���̐����Ǝ���������A���̒��ɂ͉��������̓���E����Ȃǂ�

�������B�i�Õ������ɂ͓��ꂸ�A�����قŃ��v���J������j

�@�@

�@�@

���B�@���J���ˁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�}�]�@�؊◢�Õ�

�}�]�͍X�ɓ쉺���鍂��킩�瓦���538�N�ɑJ�s�����S�ς̓s�ŁA552�N�ɓ��{�ɕ���

��`���������ɑ�H�E���t�E�����t�E����t�E�܌o���m�Ȃǂ���{�ɑ���o���A660�N����

�V���̘A���R�ɖłڂ��ꂽ�B���̂Ƃ��A�����̕S�ϐl�����{�ɓn�������B�ˎR���Õ��Q���}�]

�S�ςōŏ�����Ō�̉��̕悪����B�lj悪�`����Ă���1��������1971�N�ɔ������ꂽ�V��

���܂ł���A���ł��}�]�S�ώ���̓����ł����V�䂪�Z�p�`�̐Ύ��̉؊◢�Õ������邪�A

���̓V��l������q���鍇���`�Õ��Ɋւ���`�ԕϑJ�̂P�̏d�v�|�C���g�ɂȂ�B

�i�R�j�U�R�@��ܗ� �Õ��@

�U�R����O�͂Ō�q����悤�ɐX�_�ꋳ���ɂ��A�u�ؓ������̍��ˌÕ�����n����

�Ȃ������S�����o�y�����B�Ȃ������S���͉U�R�n�f��Ղ�����o�y���Ă���B�v���������̂�

�K��A�n������̐l���ē��Œ��������B�O�ς͕��ʂ̉~���ł���A���̐����ɂ͂�������B

�E��3���I����7���I���ɒz�����ꂽ�Ɛ��肳���B

�E�O������̓y�ۖ؞ؕ�A�G�����Ξؕ�A�P����Ȃǂ��m�F���ꂽ�B

�E�y��A�S���̓��A��������ށA�ʐ��̑��g��A���������o�y

�o�y�i�͌���\�E���̒��������قŎ������i��O�͂Ō�q�j�A����ɐϐΒ˂̋�峴��

�i�E���q�������j���������B

��峴�� �ϐΒˁi�U�B�S �F���ʌ��O���j

�����ɂ͂�������B

�l����̎��R����ςݏグ���O������̒˂ł���B���݂͕��ӂ����c���̊m���Ȏp

�͕�����Ȃ����A�k���Ă���˂̍�����6�`7���A�l�p�`�̒�̍ő咼�l��20����

����B

�؍��̐ϐΒ˂̓\�E���̐Α����ȊO�ɂ͂��̂P������������ŁA���ɏ��Ȃ��B������

���̕ӂ�܂œ쐪���Ă��邪�A�ϐΒ˂𑽂��c�����Ƃ͖��������̂��낤���B���{�̐ϐΒ�

������킩�痈�����̂Ƃ���A�؍��암���o�R�����ɒ��ړ��{�ɓn�����\���������ƍl

����B

�i�S�j����̌Õ�

�@

�@

����@�r�R���Õ��Q�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@蝐�@�ʓc���Õ��Q

����͋�B�Ƃ̋������߂����Ƃ�S���̂�鎖�A�S�ςƐV���ɋ��܂�Ď��͂̐��͑�����

�W����×����{�Ƃ̊W���[���B�����́u�O���u�v�ɕْC���H���i����̑剾��j�Ɋւ�

�鍀�ŁA�`�����̓S�����߂Ă���ȉ��̋L�q������B

�书�O�\�@�@乌��鲜��东��传��O�\

�y�n����C�X种�ܒJ�y�j�C晓�\�K�C��缣�z�C��驾��马�B�śW�瑭�C�j���L别�B���o铁�C

韩�A濊�A�`�F����V�B诸巿买�F�p铁�C�@�����p钱�C���ȋ�给��S�B

��F���͓S���o���A�A濊�A�`�F������Ď��B

����̌Õ��͈�ʓI�؍��̌Õ��C���[�W�ł���y�\���^�̉~�����唼�ł���A�o�y�i�͋�

���A���H�A�ʍH�̐��I���A�������ƂƂ��ɁA�S���i�̑��l���Ɨ��h��������B���A�b�h�A

�_�H�@��A����ɔn�����傫�șh�A����܂ł���A�����Ǝ����S���i�╛���i�͓��{��

�Õ��ł��悭�o�y���邱�ƂŁA����Ƃ̊W�͐[���B

�i�T�j�؍����암�@�h�R�]����

�����̐��암�ɂ͓��{�̑O����~���`�̌Õ����U�݂��A���{�l�i�`�l�j�̑��Ղ�������B

�؍��̊w�҂̒��ɂ́u���{�̑O����~���͊؍�����`������v�Ƃ̎咣���������A����w

�ɗ��w���ē��{�̌Õ����ڍׂɌ��������c�k��w�̖p�V�G�����́u����Ƙ`�v�i���T�j�̒�

�Łu���͉����̗v���Ř`�l�������B�����͔����ƗƂŐl���s�������Ă����B���̔F����

�d�v�ł���B�v�Ǝw�E���Ă���B�����Õ��̐����ɂ͂��������c�_������Ă��A�S�āu�ؓ�

���������̏d�v�Ȉ�Ղł���v�Ƃ����\���ɂȂ��Ă����B

��F�O����~�i���ی`�j�Õ��͓��{�ł͔��ɍL������Ă��邪�A�䍑�ł͉h�R�]

����𒆐S�Ƃ���P�O�]����x���m�F���ꂽ�B�ؓ������̌Ñ���j�𖾂������Ƃ�

�ł���d�v�Ȏ����ƕ]�������B�i�����@�|�◢���ێR�Õ��j�i���U�j

��F�O������Õ��͓��{�̌Õ��Ƃ̔�r��������̂ɑ�Ϗd�v�Ȉ�Ղ��B

�i�����@�瓿���V���Õ��j�@�@

�Ȃ������̑O����~���͊؍��ɂ�����n�������ł���A���{�ւ̓n���������e�[�}�Ƃ�

��{�e�ł͏ڍׂ��ȗ�����B�܂��c�B�ɂ͐��E��Y�ł���V���̌Õ��Q������o�y��������

�H�i����ϗ��h�ŁA���{�l�̌��w�҂��������A�����͎�ɖk��B��R�A�n���̌Õ��ւ̉e��

���傫���A����~�n�̌Õ��A���ɐϐΒ˂ւ̉e���͂��܂茩���Ȃ����ƂŐ������ȗ�����B

���߁@�����i�����j�@�@�i�ʎ��\�S�j

�������k���|�k���N�Ƃ̍����t�߂ɂ���W���s�ɍs���A���E��Y�ɂȂ�������펞��̐�

�ΒˌÕ���L�J�y����i�����̋N���y�ѐ����̌����ȂǍD�����̌��т�`���Ɋւ���L�q

�ŗL���j�����������B�X�ɓV���~�Ղ̃��[�c�A���N�����˂̒n�ƌ����锒���R�ɂ��o��A

�吨�̒��N�����̐l�X���o��l�q���甒���R�ɂ�����v���ڊ�����邱�Ƃ��o�����B

���R�˂͑���͈��31���̐����`�A������12���Ɍ`�𐮂���ꂽ�ԛ��₪�V�i�ɐς܂��

���鑑���ȐϐΒ˂ŁA�ȑO�͍���평�㉤��ւ̕�Ƃ���Ă������T���I���̂��̂ƕ�����

�D���������̑��q�̒������̗˕�Ƃ�������L�͂ɂȂ��Ă���B�߂��ɂ͑����˂ƌĂ��

��ӂU�U���̐����`�ō������P�T���̑傫�ȐϐΒ˂�����B���̑��ɍs���ĂȂ����A�����

���˒��ő�̐�H�摼������B

��H��F�����P�U��̍������̉��ˁB�Ӓ��W�T���~�W�O�����`�ϐΕ�

�����F�����P�T����쉤�̉��ˁB�Ӓ��T�V���A�����P�O�����`�ϐΕ�

�@�@

�@�@

�W���s�@���R�ˁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�L�J�y����

����̊O�ɂ�7000�]��̍���펞��̕悪�_�݂��Ă���A�����̕掺���ɂ͓����̕���

��`����lj悪�`����Ă���B����1�������ۂɌ��邱�ƂŁA�����̕����������ł������A

�lj�Õ��͍����ł�100��قǂ��������Ă���̂ɑ��A�S�ς�V���A����ł͐���

�����������Ă��Ȃ��B���{�ł��l���E�������l�_�}���`���ꂽ�lj�Õ��͍����ˌÕ�

����уL�g���Õ��̂Q�����������Ă��炸�A�lj�ɂ��Ă͍����Ƃ̊W���������Ƃ�

����B

��O�́@���֊W�̌���

���� �@�����҂̐�

�ϐΒ˂̃��[�c���n���l�ł��邱�Ƃ�˂��~�߂悤�ƁA�F�X�ȕ��������Ă��������ɁA

�X�_�ꋳ���ɂ��A�n�������Ɗւ��Õ��A���ɐϐΒ˂̌����ɂ͈ȉ��̓�������邱��

�����������B

�E�嗤���n��Ɠ��{���n��ƒ��ڊW�������Ƃ��L���j�������Ȃ��B

�E�W�`�X���I�ɂ́A�Õ������镗�K���Ȃ��Ȃ��Ă��邽�߂ɁA�l�Êw�I�ɂ͓n���l

���Z�̍��Ղ����ǂ�ɂ����B

�܂�����o�g�ŁA���M�ȂŌ�ʎj�̖{��}�G��`������́u�l�Êw�G����P�U����

�P�P���i�吳�P�T�N�j�厺�Õ��ɂ��Ă̈�l�@�v�i���V�j�ɂ͎��̂悤�ȋL����������B

�E�厺�q���������B�q���A�q���Ƃ����n�����c���Ă���B

�E�A�C�k���y��̔j�Ђ���������Ɠ����ɏ����N�`���ƔF�ނ�l�F�ɂ��ĕ��l�̂���

���̊킪�������Ă���B�����n��̔j�Г��������͂��邪���Ƃ��ׂ����̂͂Ȃ�

�炵���B�ʗނɂ͏o�_���������邪�A���N�����ƔF�ނׂ��Ő��ʂ̌��ʂ����X

�����������B

�E�����N�ԂɉJ�{���Ȃ�˖x�̖��l�Z���q��Ƃ����Ӑl�����Ă߂ڂ��������ʊNjʂ�

�ނ@���Ĕ������A�Ƃ������Ƃ��悭��������Ă���B

�Ō�́u�˖x�Z���q�͈ꐶ�����Ė����i�����ɂ����v�b�͒���̌Õ��S�ĂɌ����`����

����悤�ŁA�厺�Õ��Q�������ɂ�������Ă���B����ł��͂��Ɏc���ꂽ�c�������i

���猤���҂͕ҔN���Ă����B����ɂ��ƔN�\�Ƃ��Ă͕ʎ��\�R�ƂȂ�B

�ȏ�̂悤�Ɍ����҂��w���Ƃ��Ė��m�Ș_���͂Ȃ��A���̂܂Ƃ߂�u����ňӌ�

���q�ׂ���A�����Ƃ��ď������肵�����̂�����A�w�u�V�i�m�v�̉���̍l�Êw�x�i���W�j��

���ɍڂ�A�X�_�ꋳ���́u�Ñ���{�C�����ƐM�Z�v�����p����ƁA

����평��̉��Ƃ̎q�����܂Ƃ܂��ė����B����S�ɏZ�ݒ����Ĕn�̎�������A����

�̐ϐΒ˂������

�@�w�O���u�x�ɂ��A�j�K���͍����Ŋi�̍����A�����o���ƕ��ł���B�̂���

�{�X��Ɩ��O��ς����u�T�K�^�V�v���d�v�ŁA�{�X�_�Ђ́A��͐�Ȏs��

�n���ꓪ���߂Ă������ܗ֓���Ղ̋߂��A������͏��{�s�̔���̂قƂ�j��

�i�ϐΒˁj�̋߂��ɂ���B

�A�w�V����^�x�ō����̎n�c�̎q���ł���Ə̂���l�������u����v�Ɩ������

����B

�B�w���{��I�x����\���N�\�ꌎ�ɐM�Z�̓n���n�̐l�����̉����L��������B

�C�M�Z�ōł��Â��ϐΒ˂Ǝv����{��̊Z�˂͑傫���A��������̌Õ����^��

�������Ă���A���̌Õ��ɂӂ��킵���B�����߂��ɐ삪����A���n�����͉_�ؗ���

���Ă���B�o�y�����������i�͕S�ς̌��B�ɂ���v�R���Õ��o�y�̂��̂Ƃ悭���Ă�

���邪�A�����i�k���N�j�̈��x�R�����̕掺���ɕ`����Ă��鎂�q�̊�Ƃ�������

�ł���B

�D�ؓ������̍��ˌÕ�����n���ɋȂ������S�����o�y�����B�Ȃ������S���͉U�R

�n�f��Ղ�����o�y���Ă���B

���̐X�����̍u�����e�͖{�����̗ǂ��w�j�ɂȂ�A����ɏ]���Ď��n�������A�܂��ȉ���

�悤�ɕ����Ŋm�F�����B

�@�w�O���u�@鰏��O�\�x�w�V��������S�O�\�Z�x

�O���u�@�书�O�\�@�@乌��鲜��东��传��O�\

����丽��辽东�V东�痢�C��^��鲜�A濊滁C东�^�����C�k�^�v馀�ځB�i���j东��

语��为�v馀别种�C��语诸���C���^�v馀���C�������ߕ��L异�B�{�L�ܑ��C�L���z���A

绝�z���A顺�z���A��z���A�j娄���B�{���z��为���C�c����C���j娄����V�B

��F�����́i���j����⏔���������v�]�Ɠ����A���̋C���╞�͈قȂ�B�ܑ�����A

���z���A��z���A���z���A��z���A�j�O���B���̟��z���͉��ŁA����ł���A��

�j�O������ł���B

�i�Q�l�j����ɂ��̌�ɗL���Ȏהn�䍑�̋L�q������B

韩��带���V��C东���ȊC为���C��^�`�ځC���l�痢�B�i���j�`�l��带��东���

�C�V���C�ˎR岛为���W�B���S馀���C汉时�L��见�ҁC���g译���ʎO�\���B

�ȉ��͑����̍��ق͂��邪�A�]�L�������̂ł��낤�B

�w�㊿�������\�܁x�w����������S�\��x�w��������\�l�x�w鰏������\���x�B

�}�L�ܑ��C�L���z���A绝�z���A顺�z���A��z���A�j娄���B�{���z��为���C�c����C

�@�j娄����V�B

�A�w�V����^�x�̑�O��^���ׁE����G���ɂ�

�E�{�сF�E���@�@��ʁF���ׁ@�@�ו��F����@�@�������F���w�A�@�@�n�c�F�o�����퍑��

羖�[�ꖼ����B]��@�L���F�V���r�J�L��V�c[抋Ԗ��B]�䐢�B���O�����B�����̑�B

���w���B���������w��

�E�{�сF�R�鍑�@ ��ʁF���ׁ@ �ו��F����@ �������F���䑢�@ �n�c�F�o�����퍑��

羖��������������V����

�Ƃ���A���N�����ŌÂ̗��j���w�O���j�L�x�̙ɑ�\�O�����{�I����ɂ͈ȉ�������̂ŁA

���䐩�������̉����o���Ƃ��������ł���B

�E�n�c�@���������@�@�������@�����y��]羖��@��]�O���z

�������R�鍑����M�Z�܂ł̍��䐩�̌o�H�͂܂��s���ł���B

�B�w���{��I�x���ɑ攪����\���N�\�ꌎ�ł͂Ȃ��A�\��ᡓ��Ɉȉ��̋L�q������B

������₷�����������ւ��ď��������Ă݂�Ǝ��ƂȂ�B

�M�Z���l�O�n�Z�ʉ��@�T�K���V�`�㕔�F�z�m�����B�ȓ��捂��l��B�����c�B

�뎞�߁B�d���Ғ��B�����ȊҁB�ݐ������B�����{���B���]�ˋ��V������

��Ύl���l�����B

��F�M�Z���l�̌T�K���V�͐�̍���l�ŁA�쎞�ɓ��{�ɋA�������

�d�˂ĕ����A��������ς��������Ē����肤

���吩�ҁ@�n�Z�ʉ��@�T�K���V�B���{�{��

�㕔�����B���L���@�O�������C�B������@�O�������l�B�����ޜV���C�B

�O���H���B����@���p�S�l�و��i�ʂ������F�M�Ғ��j

�㕔�L�l�B���ʐ�@��������B�������@�����㋁B�����@�@

����㋏|�B�@�O���喃�C�B�������@�㕔�F�z�m���ʈ�

�C�{��s�̊Z�˂͑��̐ϐΒ˂���ӂP�Om�ȉ��̋K�͂��唼�ł���̂ɑ��ĂQ�T��������

�m���ɑ傫�����h�ł͂��邪�A���N�����̉��̐ϐΒ˂͂R�O�`�W�Om�̋K�͂������ɐ�

�ςݏd�˕����K���������ςݏグ���`�Ԃ��������ƂƔ�ׂ�ƁA�Z�˂��n���l�̉��̌Õ���

�ӂ��킵���̂��ǂ�������Ȃ������B�n���������x���ł͂Ȃ����ƍl����B

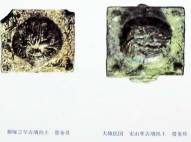

�o�y�i�ɂ��Ă͑v�R���Õ��̌��B�����قɗǂ������ы������A�n���i�̈�ۂ�����

�������B�܂��Z�˂��瓌�V�i�C���Y�̃S�z�E���L�����o�y���Ă���A�C�O�Ƃ̌𗬂�������

���Ƃ������Ă���B

�@�@�@

�@�@�@

�{��s�Z�˂Q�����̔�r�����@�@�@�@�@���B������

�k���N�ɂ͈��x�R�����̑������̍����̌Õ�������A�����ɍs���������A

���݂̍��ۏ����n�q����ł���̂��c�O�ł���B

�D �ؓ����̍��ˌÕ�����́A����74cm�̓S�����o�y�����B���n�ɂ̓��v���J���W������

���邪�A�ؓ���������ψ���s�́u���ˈ�Ձv�i���X�j�A���C�s���V��w�Z�����ٔ��s

�́u�Ǔ����Õ��������v�i���P�O�j����ʐ^���ڂ���B���̐���������̏���ɓ���

������A���@���ꂽ��ˏ��d�����͉���̌��ƍl���A��B��w�̐��J�������͉���̌�

�ł��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B�퐶�������̂��܂������Ȃ����u�悩��̏o�y�ł���A

����������{�C�ړn���ė����A�Ƃ̂��Ƃł���B

�\�E���̒��������ق⏹���s�ɂ͈ȉ�������A�n��̏���͋��C�s�����łȂ������ƍL��

���z���A�؍��암����̓n�������ł���ƍl����B

�@

�@ �@�@

�@�@

��緁@�@���U�R�@�@���c�B�@�@���U�R�@�@�@�@���������ف@�@�@�����s���˗����

�s���������@�n�f���@�@�T�����@�@�n�f��

�ȏ�̂悤�Ɍ����J�n�����l��������~�n�ƒ��N�����̐[���W��������������A��

�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���߁@�Õ��̌`�ԁA�o�y�i�ɂ�鑊��

�i�P�j�����E�؍��Ƃ̐ϐΒ˔�r

������Õ��̒����ߒ�����厺�Õ��̃��|�c�ƌ����Ă��钆���W���s�̌��n�������s�����B

�܂��ۓs�R��ɒ������Ƃ����i�E�n�`�A�w��̎R�̌`�A�O�ɂ����A���삪����厺�Ƃ�����

��Ȃ̂ŋ������B���̎��͂�͂肱���̖������厺�̒n��I�ьÕ��Q��z�����̂��A�Ǝv�����B

�i���Q�P�j

���������n�̌Õ������Ă��������ɁA���E��Y�̏��R�˂͕ʊi�Ƃ��Ă��A�͌��ɕ���

�����E�M���̌Õ����F�傫�������`�����h�ŁA�厺�≡���̉͌���P�ɐςݏグ��������

�悤�ȐϐΒ˂Ƃ͑S���Ⴄ�������������B�n���l�̃��[�c�ł��邱�Ƃ��m�F���悤�ƏW���s��

�������A���n�Ō������ʂ͋t�ɑ厺�̐ϐΒ˂͍����̓n���l���ŏ��ɍ�����Ƃ��Ă��A���

����ɕ���Ď����悤�Ɏ��X�ƍ�������́A�ƍl����悤�ɂȂ����B

�W���s�@�����E�M���̌Õ��Q

�ނ�����ۂɒ��������Õ��̒��ł́A�{��s�̕Ď��V�_�P�����Ə��{�s�̐j�˂��\�E����

�Α�����W���̌Õ��̂悤�Ȋ�d��L���Ă���A�n���Ƃ̊W������������B

�{��s�̕Ď��V�_�P�����͂R�i�̊�d��L���A���ӂɂ͊Z�˂⑽���̐ϐΒ˂����z���A�K��

�͏��������厺�̌Õ����n���n�̉e�����������ƍl����B

���V�_�P����

�R�O�����R�T���̎l�p�`�A���͂�

�T�O���p�̍a������B

�Ƃ̌`��֎q�̏��ւ̔j�Ђ��o�y

�@�@

���{�s�̐j�˂͒��a�Q�O���̉~���Œi��L���A�P�ɐςݏグ�ďo���Ȃ�ɂȂ����̂ł͂Ȃ��A

���炩���ߑ傫���ƌ`���l���č��ꂽ���̂ł���B�ŏ��ɐv�������A���Ȃ����ł͌��ʂ�

�ϐΒ˂ł��A�푒�҂̌��Ђ�Ќ��A�����҂̋Z�p��搧�ςɑ傫�ȈႢ������ƍl����B

���Ă͎��ӂɂ������̐ϐΒ˂����������_�n�����ő唼������Ă��܂����B�߂���

�͊��o�̐V����^�n���l�����̍��ɏo�Ă����{�{��ɂ��Ȃ������{�X�_�Ђ�����A�C

�m�����̖��c�Ƃ����邨�D�Ղ肪�������邱�ƂŁA�n���Ƃ̊W���[���B�i���o�̐X�_�ꋳ��

�̎w�E�̂悤�ɁA�厺�Õ�����P�O�����قǗ��ꂽ��Ȏs�ɂ��{�X�_�Ђ�����j

�@�@

�@�@

���{�s�j�ˁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�}�k������ϐΒ�

�܂��}�k���̈���ϐΒ˂͊�d�͗L���Ȃ����A���̌`�Ԃ╛���i����A���l�̒z���Ƃ����A

�����̌Õ��͓n���l�ɊW���[���ƍl����B

�i�Q�j���쌧���ӂ̐ϐΒ˂̔�r

�֘A������̂���łȂ��A�Ԃ��荇���������邽�߂ɁA���쌧���ӂ̌Õ�����r����

�����B���쌧�͐X���R�˓��������̑O����~���������Ə��^�ȉ~���������̂ɑ��A�É�

���̕l���s�A�֓c�s�ɂ͕��R�n�ɍ�����a�����K�͂̑傫���O����~���܂��͑O�����

���������A�Õ��{�̂̑傫�������łȂ��A���̑��݂����͂ɈЌ���^����悤�ȕ��͋C����

���ƂŁA���������ƊW����n�������̌Õ��ƍl����B

�܂��ϐΒ˂̓�{�P�J�Õ��������B�쌴��ςݏグ����ӂ��R�`�X���̕����ł���B�T

���I�㔼�̒G���ŁA����ł͏㕔�̕��u�͂P���ʂ̍����Ƃ̂��Ƃł��邪�A�n�ʂƓ�������

�ɕ������ꂽ���݂̌`��͉���̌Õ��̒z���r���Ɏ��Ă���A�؍��암�̌Õ������قɂ͗�

���������̂��W�����Ă���B�É����̗B��̐ϐΒ˂ł��邪�A�n���n�ƍl����B

���ɒ��쌧����ю��ӂ̎�ȐϐΒ˂��r���A�ȉ��̕\�ɂ܂Ƃ߂�B

�ϐΒ˂̔�r�\

����s�A�{��s�A���{�s

|

���� |

�K�� |

�`�� |

�����A�����i�� |

|

�厺 |

�T�`�P�T�����唼 |

�~�� �����`25�� |

�T�`�W���I�@�T�O�O��@ �K���X�ʁA�S�V�A�n��A�y��A�l�� |

|

�K������ |

�a17�� |

�~�������` �������Ύ� |

�V���I�㔼�@���ʁA�NjʁA�{�b�횭 |

|

�����Z�� |

25m |

���o�t�~�� |

�T���I��@�L���A�ы���A�S�L�A�ƌ`���֔j�ЁA���ЁA�ɋʐ����� |

|

�j�� |

20m |

�~�� |

�T���I�㔼�@�����A�S���A�S�V |

�b�{�s

|

�����E���� |

�T�`�W�� |

�ϐΒˉ~�� |

�T�`�V���I�@�Q�O�O�� ���A�y�t��A�{�b��A�K���X�� |

�l���s

|

��{�P�J |

�R�`�X�� |

�ϐΒ˕��� �G���� |

�T���I�㔼�|�U���I�O���@�����A�S���A�S���A���ʁA�{�b��A�y�t��@ |

����s

|

���蒷�Ґ� |

�����p |

�ϐΒ� |

5���I�㔼�@�S�̍b�h�A�e�ɔn�̖��� |

��r���Č���ƑS���̐ϐΒ˂̂����A��Ƃ��Ă͒��쌧�ɂ͂R�O���A�R�����ɂ͂Q�O��

�̐ϐΒ˂����邱�ƂŒ��ڂ���邪�A�����̐ϐΒ˂͂P�P���ɏW�����Ă���̂ŁA���

���̔�r�ł͖{���̋K�͂̔�r�ɂȂ�Ȃ��ƍl����B�t�Ɍ����P�P���ɏW�����Ă���̂ŁA

���镔���A�W���݂̂��������������ƍl�����A�X�ɑ厺�Õ��≡���E����Õ��̂悤��

�l����̐�ςނ����̐ϐΒ˂͌��{������ΒN�ł��o����A�Ǝv���悤�ɂȂ����B���h��

�������Ύ���Õ��͐v���A�����H�E�^��������A���R�Ɛςݏd�˂�Z�p���K�v�ł���A

���̏㑽���̍�Ǝ҂����w���҂����Ȃ��Əo�����A�푒�҂����O�ɏ������邩�A���ꑊ

���̔\�͂�L����l�ނ��K�v�ł���B�l����̐�ςނ����̐ϐΒ˂ł́A�D�ꂽ�\�͂���

�邩���h����l�����̉��b�����l�X������������Ƃ͍l����B���������ϓ_����

�n���Ƃ������Ƃɂ��Ă���1�x�������ƈȉ��̑���_����������B

�@�����̉��̕�́A���`�^�~�`�A�i�ςݓ��`�������Ă���A�F�X�Ȑl�̒m�b�E�Z�p��g�D��

�Ȃ��ƍ\�z�ł��Ȃ��B���̉ƌn�̕��h�����{�ɓn�������̂ł���A�傫���͂Ƃ������`��

�͎�����͂��ł��邪�A�厺�≡���E����Õ��Q�ɂ͂����ςݏグ���`�����A�i�ς݂�

�`�Ԃ͖����B

�A�\�o�̍��Ō�q����悤�ɓn���l�������y�n�ɂ���_�Ђɂ͓n���l���Ղ�ꂽ�Ƃ��邱�Ƃ�

�����A����͔_�Ƃ�n���ɗD�ꂽ�Z�p�������炵������ł��邪�A�厺�̐ϐΒ˂͂����

����������Ƃ͎v���Ȃ��B�����̌Õ��ł͖ʂ��d�グ�����g���A�Ύ��������Ƃ��Ă̌`��

�𐮂��Ă���̂ɔ�ׁA�厺�ɂ͐Ύ��Ƃ�����薼�O�̒ʂ胀���i�j�ƂȂ��Ă������

�������B

�B���쌧�̓�ׂ̐É����͍��͓��������̌�ʂ����S�����A�Ñ�͒����R���Ƃ̌𗬂�����

�ł���A�����E���쌧�ƕ���Ŕn����Õ��������B�n���l�͔\�o�E�k���`����E�R���`

�É��Ɠ`����Ă����悤�ɍl���邪�A�\�o�E�k���ɐϐΒ˂������̂́A�n���n�ł��n�̎���

�Z�p�����W�c�͂����ɒ蒅�����A�n�̎���ɓK�����������n�Ɉړ��������̂ƍl������B

���Ɋ��o�u�����E����Õ��Q�̒������v�ł̓n���l�����������̋c�_�ɂ��Ĉȉ����p

�����

���֗Y�A��u�Ύ��A��ˏ��d�A�ˌ����̊e�����ɂ���āA�l�Êw�E�����j�w�̗���

����ϐΒ˂̔푒�ғn���l��������Ɍ�����Ă������B�֓��������A���N�����Ƃ���

�����ƌ��т���ɂ͒n���I�ɂ������ꂷ���Ă��邱�Ƃ�A����킩��̈ڏZ�҂�

����J�s��n�����Ă���A�ϐΒ˂��J�s��ɂ͑����Ă��Ȃ����ƂȂǂ����������

���Ƃ��Ă���B���{�������͕t�߂ɑ��݂��鎛�{�p����b�㍑�����ɕS�όn�̊����g�p

����Ă��邱�Ƃ���A�S�όn�n���H�l�̊֗^�����������Ƃ�z�肵�A�푒�ғn���l����

�Ƃ��Ă���B����ɑ��A��{���v���́A

�@���N�����̐ϐΒ˂Ƃ킪���̐ϐΒ˂ł͍\�z���@���قȂ邱�ƁB

�A�i���̖��O������j�����l���������Z�����Ƃ���Ă��鋐���S�ɂ͐ϐΒ˂��ق�

��NJm�F����Ă��Ȃ��B

�B�n���n�_�ЂƐϐΒ˂̕��z�͍��v���Ȃ��B

�C�ϐΒ˂����z����O�ʂ̏W����Ղ͐ϐΒ˂��\�z�����O���炠��`���I�W���������B

�Ȃǂ̗��R�����������������Ƃ��Ă���B��������͓n���l���������b��ɈڏZ����

�������Ƃ��������Ă���B�܂���q�͎O�q�Ƃ����k�����S�ɔ�肳��Ă��邱�Ƃő��

�̈�v���݂Ă���B�u�b��̍���v�ɑ�\�����n��������q�����ȑO�ɂ��������Ƃ�

���@����邪�A�ϐΒ˂����W���Ă���n��Ƃ͈ʒu�I�ɑ傫�Ȋu���肪����Ƃ���Ȃ�

��Ȃ�Ȃ��B

���̍�{���v���̐���厺�ɓ��Ă͂߂Ă݂�Ɠ��l�ɏ�L�@����ё厺�t�߂ɓn���n�_

�Ђ�n���l�W���͔F�߂��Ă��炸�A�����̐ϐΒ˂͓n�������ɂ����̂Ƃ��Ă��唼�͌�

����̏Z���ɂ����̂ƍl����B

�܂��u�ŋ߂̔��@���猩�������{�v�i�a����w���������������g�o������k2000�V���|�W�E

���j�ŁA��ˏ��d�����͑厺�Õ��Q�ɂ��Ă����q�ׂĂ���B

�V�����������@�A�q�ƋZ�p�����N������������Ă���A�n��ɂ���Ă͓y������

������ςݐ̌Õ��ɕς��B�厺�Õ��Q�̃X�^�[�g�ł��鍇���^�Ύ��ɑ���ꂽ�l��

���͓n���n�̐l�����ł��낤�B���쎮�ɑ厺�̖q�̖q�āi�ē��j�͒��N�����̏o�g��

�ł���A��ςȌ��т��������Ƃ������ƂŁA��a��������ʂ�������Ă���B���͑厺

�Õ��Q�̐ϐΒ˂̏o���͔n�̎���Ɋւ��W�c�̂��̂Ǝv���Ă���B���ځA�O��ڂ�

�Ȃ�ƁA�ݒn�̐l�����Ƃ̊W���o�Ă���B�����āA���X�̐l�������݂�ȐϐΒ˂�

���Ă������ƂɂȂ��Ă��āA�S�̂łT�O�O��ɂȂ����Ƃ������Ƃ͏[���l������B

�����`�ɂ��Ă͎��ɏڏq���邪�A�u�ϐΒ˂̏o���͔n�̎���Ɋւ�钩�N�����̏o�g��

�ɂ����̂ŁA���ځA�O��ڈȍ~�͍ݒn�̐l������������ϐΒ˂ł��낤�v�Ƃ����l����

�ɂ͓��ӌ��ł���B

�i�R�j�����`�ɂ���

���̒n��ɂقƂ�ǖ����A����~�n�ɑ��������`�Ύ��ɂ��āA���o�u�厺�Õ��Q����

���T�v�̑�P�A�T�͂ɂ����āA��ˏ��d�����͎��̂悤�Ɏw�E���Ă���B

�@��P�͂��

�厺�Õ��Q�̑����̐ϐΒ˂̒��ɁA��������킩��̉e�������S�ϕ搧�̍����`

�Ύ������邱�Ƃł���A�厺�Õ��Q���̍����`�Ύ������n���n�W�c�̐l�тƂɂ������

�搧�ł���\�������݂���Ɛ��l���Ă���B30 ��߂������`�Ύ��������W���I��

���z����̂ł͂Ȃ��A�\����邢�͐��\��ō\�������P�ʎx�Q���ɁAl �A2 ���

�������z���Ȃ��B�i�����j10 �����\�������Õ��Q�������`�Ύ�������z����

�X�^�[�g������B

��T�͂��

�����`�Ύ��������n���̂��̂ł���A�S�ς̌̒n�E���B�t�߂ł݂Ƃ߂��Ă��鎖��

����A����̒��N�����Ƃ��ɉ���n��̕搧�̓W�J�����ڂ����Ƃ���ł���B

�������悤�ɑ厺�ɋ߂��|�����ˌÕ��̐����ɂ́u�����`�V��̂���Ύ��Õ��́A

�S�ς̌��B���݂̌Õ����ɑ����̍\���������̂�����̂ŁA���N�Ƃ̊W���l�@����v��

������Ă���A�܂��厺�Õ��قɂ͊`�ؓ��Õ��̎ʐ^���W�����Ă���B�����Ō��B�̊`�،�

���̒����ɍs�������A���݂͌Õ��̓�����ɍ����Ē��ɂ͓��ꂸ�A�S�i�q�̊Ԃ���B�e

���Ĕ�r�����B�@

�@�@

�@�@

�`�،Õ��@�����@�@�@�O�ρ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�厺168����

���ۂɔ�r���Č���ƁA����̍����`�͐Ύ��̏�Ɏ��R�������ꍇ�킹�Ēu�����`�Ԃ�

�Γ��m�̊Ԃɋ��Ԃ�����̂ɑ��A�`�،Õ��̓V��͌܊p�`�̉��ǂ������A���I�Ɏd�グ��

�H���ꂽ�ŐΎ��S�̂��k���ɑg�ݗ��Ă��Ă��邱�Ƃ����������B��҂͐v����H�E�z

���Z�p���K�v�ł���A�����`�ƌ������܊p�`�Ύ��܂��͎O�p�����`�Ύ��ƌ����ׂ����̂ŁA

����̍����`�Ƃ͑S���ʕ��ƍl����B����ɑ厺���T���I�ɍ��ꂽ�̂ɑ��A���B�̌Õ�

�͂U���I�ŁA���{�I�ɔ�������̓n���ł͂Ȃ��B���҂��Ē����ɍs�������A�厺�̍����`��

���ɂ��āA���B�̊`�ؓ��Õ��Ƃ̊W����������̂͌��ł���A����s�̍����`�Õ���

�����͍čl���ׂ��ł��낤�B

�܂����B�����قɂ͎��̎���������A�X�ɍl�@�������Ƃ��q�ׂ�B

�@

�@

���B�����ق̕��ޕ\�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����܂��̊�

�؍��S�ς̐Ύ��`�Ԃ͏�L�������牺�L�̂悤�ɕϑJ���Ă���B

�A�[�`�`�V��@���ΓV��i�܊p�`�j�����ΓV��i��`�j�����V��i�l�p�`�j

�A�[�`�`�V��������]��n�������[�c�ł���A���̒z���ɂ̓A�[�`�`�^�g�̒i��蓙�̑���

�Ȏ�Ԃƒz���Z�p���K�v�ƂȂ�̂ŁA����Ɋȑf������čs�������̂ƍl���邪�A���̐H

�Z�p���k���ȐΎ��̕����͓`������Ă���ƌ���B���o�����悤�ɕ}�]�ˎR���Õ��ɂ͓V�䂪

��`�̌Õ������邪�A��L�ϑJ�ߒ��̈�`�ԂƂ�����B

�����č����`�̔��z�́A���J���˔����ق���B�����قō���܂��̊��������Ƃ��A�J������

���n��ɏZ�ޖ������ʂɎO�p��������ԗ�����������ł͂Ȃ����낤���A�ƍl�����B�n��

�ꏏ�ɖ�������͉̂����X�L�^�C����̋R�n�����̕����ł���A�n�Ɋւ���o�y�i����厺

�Õ��̏o���_�͓n���l�ł���ƍl�����邪�A�����`�Õ��ɂ��Ă͕K�������n���l�����Ƃ�

�����Ȃ��ƍl����B�J���ɑ��Ėh���ޗ��������A���Ȓ��\�����o���Ȃ���������A�Ƃ�

�����`�����ɂ���͈̂�Ԉ��S�ł���A��ɑ��Ă�����Ȑ�u����艮���`��Ɏ�����

�v����肪�����Ă��s�v�c�͂Ȃ��ƍl����B

����חT���́u�ϐΒˌ����̗��j�v�i1980�N�j�̒��ŁA�吳�P�T�N�X�{�Z�����͉����^�Ύ�

�͏�B�ɗ�̑����ƌ^�Ί��̖͕�ł���Ƃ��A���a3�N��蒷�v���͔푒�҂������`�Ύ���

�[�߂��̂͏Z���ɑ���e���݂̂�����ł���Ƃ����A�Ǝw�E���Ă���B

��O�߁@�n���I���ց@�i�\�o�E�k���Ɋւ��āj

�i�P�j�\�o�E�k���̓n���n�_��

�Z�p�̂���l�A���ÂɗD�ꂽ�n���l�ɂ��Ă͌Õ������łȂ��A�_�Ђɕ���Ă���

���������B���ɔ\�o�E�k���ɂ͂������ďo�����n���n�̐_�Ђ������̂ŁA�Õ������łȂ��A

�_�ЂƂ̊W������K�v������ƍl���A�����ɍs�����B�i�ʎ��\�Q�j���̒��ŋv�����v�s����

���u��Ð_�Ђ͓n���n�Ƃ̊֘A�������AWEB�������L�Ɉ��p����B

�\�o�����͌Ñ�嗤�⒩�N�����̐�i�����ڂɋz�����A�嗤�┼���Ɠ����̕���

�����`�����Ă����n��ł���A�n���n�̐l�X�������Z�ݒ����Ă����B���ł��V���E����

�n�̕������h���A�V���n�̐`�������������悤�ł���B�\�o�����̐_�Ђ̔������n���n

�̐_�ł���Ƃ����Ă���B�V���_�ЂɊW���[���͓̂c�ߕl���̔���Ð_�ЂŌÂ���

�V���_�ЂƂ����Ă����B�������̋v�����v�s���lj��u��Ð_�Ђ��A�V���̓V�����Ɠ�

��l���Ƃ����Ă���s�{�䈢�ǎz���_���Ր_�Ƃ��Ă���V���i�����j�n�̐_�Ђł���B

�i���P�W�j�ŕ⑫����悤�ɁA�\�o�͌×�����n���I�ɔ����Ƃ̌𗬂��[���n��ł���A����

���Ղ��F�Z���c���Ă���B

�i�Q�j�\�o�̌Õ�

�\�o�ɂ��Õ��͑�R���邪�A�����������ł͑厺�̂悤�ȐϐΒ˂͖����B�����s�̐{�]��

�Ό��Õ��͍\�z���ꂽ�̂͌Õ����㖖����7���I�����Ƃ���A�Ύ�����L������ł���B

�푒�҂͔����Ă��Ȃ����A�Ύ��̓V�䕔�����O�p�����Z�@�ɂ��h�[����ɂȂ��Ă���A��

�{�̌Õ��ɂ͗Ⴊ���Ȃ�����펮�̍\��������Ă���B���ǂ��������炵���F�̈قȂ��

���J�ɐςݏグ�Ă���A�n���̐H�Z�p���v�킹��Ɠ��̔��튴�����Õ��ł���B

�@

�@

�{�]�ڈΌ��Õ��@

�\�o�E�k���͒��N�������璷�쌧�ւ̌o�ߒn�ƂȂ��Ă���ƍl�������������ʁA���̂悤

�ɒ��N�����Ƃ̌��т��͋ɂ߂ĔZ���ł��邱�Ƃ͕����������A���쌧�̌Õ��Ƃ̊W����

�����͎̂c�O�Ȃ���T�����Ƃ��o���Ȃ������B

�܂Ƃ�

�@�@���_

�����̌̋��ɂ��邱�ƁA�܂��c���������R�����w�����m�����Ă��Ȃ����ƂŁu�n���l�v��

���}���������A�厺�Õ��̐ϐΒ˂��e�[�}�Ɏ��グ�Č����������A�m����؋��͓�����

����������łȂ��A�ނ���厺�Õ��̓��ِ��ł��鍇���`�Õ��ɂ��ẮA�]���S�ςƂ�

�W������Ƃ����Ă��邱�Ƃɋ^��������ʂƂȂ����B���̑��葼�ɓn�������̉e����

�������Õ������邱�ƁA�܂��厺�Ǝ����Õ��Q�����邱�Ƃ����������B�����ڎw�������_��

�o���Ȃ��������A�搶���̂��w���̂��Ƃ��̂Q�N�Ԃŕ�����ǂ�A�W�̐[���ꏊ�Ɏ��n

�����ɏo�������肵�����ƂŁA���N�����Ɠ��{�i��ɒ����E�k���n���j�̎�v�Õ��̑��ւ�

�c���ł����B�������Ȃ�����}���̂܂܂ł����B

���쌧�̌Õ��A���ɒ��͂��Č��������厺�Õ��ɂ��Ă͌��_�Ƃ��Ĉȉ��ƍl����B

�@�厺�Õ��͏o�y�i����n���l���o���_�ł���Ƃ�����B

�A���̌�̌Q�W���͑S���n���l����������̂Ƃ͂����Ȃ��B

�B�����`�Õ��͒���~�n�Ǝ��̔����`�Ԃƍl���A�u���B�̌Õ��`�ԂƊW������v�Ƃ�

��ɂ͋^�₪����B

�C�厺�ȊO�ɏo�y�i��Õ��`�Ԃ���n�������̐F�Z���Õ�������B

���̂悤�Ȓm���E���_�����Ă��[�����͂���A���̐��ʂ͑傫�������B

�܂��Z�p�҂Ƃ��Ċ�Ƌ߂̂������R�O�N�߂��������ď����Â{��ǂ蒆����E

�؍���̕������Ă������Ƃ��A���ۂ̌����ɐ������A�����̑��ƖڂŎ��n�����ł����B���

�ƂɎw�����������Ȃ���A�l�ł͂ł��Ȃ������o�y�i�ւ̐ڐG����ۂ̔��@��Ƃւ̎Q�擙

���܂߁A������X�Ɍ�����i�߂āA���m���Ȑ��ʂ��o�������B

����̉ۑ�

�@�B�H�w���U�����҂Ƃ��Ă͓����傫�Ȑ̉��H�A�^���͂ǂ̂悤�ɍs��ꂽ�̂��A�X��

�R���s���[�^�Z�p�҂Ƃ��ăf�[�^���͓��ɂ�鑊�ւ̉�͂����l�������������A���n������

��ԋ����䂩�ꂽ�Õ��̎����͋C�A���͌i�ςɋ������ڂ��������l���ł����A�����܂ōs��

�Ȃ������B�܂��厺�Õ��Q�͈╨�����Ȃ����Ƃōl�Êw�I�ɂ������Ղł��邪�A���݂ł�

���̌o������╨�̖�����Ղɑ��A���R�Ȋw�̉��p�ɂ��𖾂̎菕�����ł�����@�͂Ȃ�

���A�ƍl����B�Ⴆ�Ό`�̌�����c�������ȊO�ɁA�y��Ɏc��͂��Ȑ������疄���҂▄��

�i�𐄒�ł�����@�������������ƍl���Ă���B�l�Êw�ւ̎��R�Ȋw�̉��p�Ƃ��Ă͖����

�����펿�ʕ��͕��ː��Y�f�N�㑪�肪�L�������ASPring�W�ł������̍ޗ����͂ɂ�茴�Y�n��

������s�����������̂ŁA�l�Êw�Ɋ�^�ł�����@�������������B

��

�i���P�j

���c���F�@��M�B�̓n���n�����|�Õ�����𒆐S�Ƃ��ā|�@�ѓc�s

���p�����ٌ����I�v��16���@�ѓc�s���p�����فi2006�j

�i���Q�j���юO�Y�A��ˏ��d �M�Z�厺�ϐΒˌÕ��Q�̌����T�@�������o��

�i1993�j

�i���R�j����s����ψ���@����厺�Õ��Q���z�������@�G�юɁi1981�j

�i���S�j�b�{�s����ψ���@�����E����ϐΒˌÕ��Q�������@�b�{�s����ψ���i1991�j

�i���T�j�p�V�G�@����Ƙ`�@�u�k�Ёi2007�j

�i���U�j�u�S����~�v�u�O�[��~�v�Ə��������������邪�A�������������ߌ뎚�ł���

�i���V�j��̋L���͑厺�̋��y���j�����҂���Љ�ꂽ�B

�i���W�j���ہ@�u�V�i�m�v�̉���̍l�Êw �Y�R�t �i2006�j

�i���X�j�ؓ���������ψ��� �ؓ����������������������@���ˈ��

�ؓ���������ψ���i2002�j

�i���P�O�j�эF�V�A�s���N�@���C�Ǔ����Õ������@���`��w�Z������ �i2000�j

�i���X�j�ƍ��킹�ؓ��������y�j�����҂̋{��C��������ؗp�����B

�i���P�P�j�ѓc�s����l�b�g���[�N�����T�C�g�Ɂu�n�̐��Y���琨�͊g��i�Õ�����j�v��

��������������A�V���V�c���L�߂悤�Ƃ����u�x�{�K�v���Љ�Ă���B���̒���

�u�x�{�K�v���ѓc�s����������o�y���܂����B�S���ł�40�_�サ�������炸�A

�����{�ł͐�t���䑷�q�s�łP�_�o�y���Ă���ȊO�́A�P���Վ��ӂɂQ�_�o��

����B�s����ɐ[������������u�x�{�K�v���o�y�������ƂŁA���̒n�悪�A�V��

�V�c�́u��O�̓s�v�̌��n�ł������Ƃ��l������̂ł��B

�Ƃ��苽�y���������Ă��Ȃ�M�������Ă���A�Ǝv�������A�ݏr�j���́u���{�̌Ñ�

�X���ߐ��Ɠs��v�̒��Łu�V���V�c���s�̌��n�T�������Ă���B�M�Z�܂ŏo�������v

�Ƃ����L�q������A���{���I�̒��Ɉȉ��̕����������B

29�V���V�c�\��N�i682�j�O���b�ߍ�@�������O�쉤�B�y�{������v���B����

�V��ߌ����n�`�B�����s��B

29�V���V�c�\�O�N�i684�j�M�C�s�����t���ĜA��A�����B���ђ��唺�A��

���C�y�����B�^���B�A�z�t�B�H�������E���B�ߎ����s�V�n�B�����B���O�쉤�B

���щ������b�}�������M�Z�ߊŒn�`�B���s���n�b

��F�O�쉤�������A�}�������M�Z�Œn�`����������B

�J�s�ł͂Ȃ��A�����ɑ���o��@�ւ̒n���������̌��n�T���Ǝv���邪�A�d�v

�ȓy�n�������Ƃ������Ƃ�F�������B

�i���P�Q�j�؍��암�ɐ���������Õ��̈�ۂ͊؍��̌Õ��͎ł��Y��Ɋ����Ă��ē��{��

�悤�ɖ������ĂȂ��B�؍��͌��݂̕搧�����̓y�\���`��Ȃ̂ŁA���l�Ɏ���������

�K���Ǝv����B���{�͌��ݕ�ɂȂ��Ă��邪�A����͓y�n�̏��Ȃ��ɂ��m�b���B

�������唼���l�p���Œi�ς݂̊�d��L���A�ނ��덂���̓`�����p���ł���悤��

������B�؍��ł��u�A���i���z�^�v��p�o�ŎЁi2000�N�j�̒��ŁA�A�����y������Α��ɂ���

���Ƒ�ς��A�ƈȉ��̂悤�Ɍx�����Ă���B

�P�O�N���߂�����A���y�̑唼�͓y�܂イ�ŕ����邾�낤�B����𖢑R�ɖh�~����

���ߓy�����֎~���A�Α��ɂ��č��D���C��R�ɎU�z����B���{���������Ė@�����ɓw��

�Ă��邪�A��ъW�҂�Ƒ����x�̗��O�ɂ���ł܂����l�X�̔��Ή^���ŁA�v���ɔC���Ȃ��B

�����͐��{���v��������𗧂āA���Ɛ�N�̑�v�̂��߁A�����ɗ��������߂�ׂ���

����B

�i���P�R�j�厺�n���̐l�̕�����蒲��

�厺�Õ��͏o�y�i�ɖR������������藧�Ă��Ȃ����߁A�n���̐l�̘b��������

�l���A����厺�_�Ђ̊�i���납�狽�y�j���������Ă���l�o�R�ŁA���đ厺�Õ�

���@�̍ۂɗ�������Ă��鏼�㋽�y�j�u���̍u�t�ł���k���ێ��ɂ�����A�n���l��

���Ղ��Ȃ����������������A�u���m�ȏ؋��͂Ȃ��v�Ƃ����Ԏ��������B�܂����y�j������

���Ă���l�̘b�ł�

�E���a�Q�N�ɖS���Ȃ����Z���搶���Õ��̉������Ă����B���q�̑�Ɍ����ق�V�z����

�o�y�i���W�߂����A��ŋ�ɔ���b���o���Ƃ��ɂ́A�����c���Ă��Ȃ������B���j�A

�����䒠���S�Ė����Ȃ��Ă����B

�E�����͏㐙���M�̗̓y���������A���c�M�����U�߂Ă����Ƃ��ɁA�Z���͏㐙�Ƃƈꏏ��

��Âɓ������B�i�����Z�E�̘b�ł́A���k����ē��A�{�c�Ƃ����l���u�c��͑厺����

�����v�ƖK�˂Ă������Ƃ�����B

�i���P�S�j�w�O���j�L�x�̙ɑ�\�O�����{�I����̍ŏ��̕��Ɉȉ�������B

��֔T�o�G�ɖ���蝕����O�lਗF�@�s����![]() ���y�ꖼz���@�ݍ���

���y�ꖼz���@�ݍ���![]() ���k�z�~�n

���k�z�~�n

�����@��Ǖ������@�����H�@�䐥�V��q�@�͔��O���@���������@�ǎҐ��y�@���@

�����@��ꈕ��o�����@��֓��n�@��ꈔT���@�NjR�s���n�@��֍s���ѓԒJ

��F��ւ͋���������܂ŗ��ēn�낤�Ƃ������ǐՂ��镺�m������A��Ɂu����

�V��̎q���A���ǂ��ē����Ă���v�Ƒi����Ƌ���T��������ŗ��ċ��ɂȂ�A

��ւ�n�点���B����T�͉����Ēǎ�͓n�ꂸ�B

����͏o�_�_�b�̈����̔��e���C�ɕ��T���̏��n��b�̃��[�c�̂悤�Ɏv����B

�i���P5�j���}�g�����Ƃ̊W������A�ƌ������Ȏs�̐X���R�˂�É����̑O����~��

�͕���̑傫�������邱�ƂȂ���A���͂��܂߂��X�P�[���̑傫���A���͋C�ɑ�������

����B���l�ɕ\���ɂ����A���m�Ɏ�����_���ɏo���Ȃ����A���n�����Ŋ����邱�Ƃ�

���l�ŕ\�����Ƃ̏o����傫�����A���̌Õ��Ǝ��͂̂����͋C�ɑ傫�ȈႢ������

���ƂɋC�Â��B

�O����~���͌���܂Ŏ���������Ă���A��X���̉��l��F�߂��Ă���A�ƌ�

����B����ɔ�ׂĐϐΒˌQ�W���͌���ł͂قƂ�ǖ������ꂽ��ԂɌ�����B�厺��

�������ɂ��u���@�������Ă��鉡�����������Ə������g���b�N����ς�ō~���

�s�����v�Ƃ���B

�i���P�U�j���B�����قŌW�̐l�Ɋ`�،Õ��̏ꏊ�����₵���Ƃ���A���B�����ق������

�����`�Õ��̒����ɍs������������P���������B���̒��ɂ��钷��s�����Z���^��

���ԉh��w�|���̘_���ɂ��A����̌Õ��͓n���l�Ƃ̊W�m�Ɏ����؋��͂Ȃ��A

�u�n���l�v�͂܂������Ȃ��Ƃ̂��ƁB

�E�����n�╨�Ɛ{�b�핪�z�ƈ�v����̂ŁA�n���n�W�c�̊֗^�͍l���s�v

�E�ϐΒ˂̕��u�ȊO�͑��̌Õ��l���ƕς��Ȃ�

���������āu�ߏ�ȓn���n�W�c�̕]���͐T�ނׂ��B����������͑��݂��Ȃ�����

�̂ł͂Ȃ��A�{�b��̗q��n�E�n��̏o�y����n���n�W�c���ݒn�ɑ����n�������

�������Ȃ��n���l���ɂȂ������́v�Ǝw�E���Ă���B

�܂�����s�������ق̔ѓ��N��w�|���̘_��������u�ϐΒ˂̔햄���҃C�R�[��

�n���n�W�c�Ƃ͌�����Ȃ��A�l�Êw�I�ɂ͌����ɂ����B�������ݒn�W�c�ɑ����

�e����^�����n���n�W�c�̑��݂͔ے�ł��Ȃ��v�Ǝw�E���Ă���B

�i���P�V�j�`�،Õ��̐����ł́A���{��������u������v�i�����͍����Ɣ�������������

�뎚�j�ł��邪�A�n���O�������ł̓V�E���i�u�l�v�̎��Ǝ���������S�̃n���O���j

�`��Ə����Ă���B

�i���P�W�j�\�o

�iWEB����̈��p�̑����j

�w���F�b�Ձx�L�ڂ̎ЋL�y�їR���L�ɂ��A�Ր_�͊؍��̉����ŁA���lj��u���

�_�͒n�_�A�����͈������i�ْC�j�̉����Ƃ������Ă���A���݂̒����n����

����A���̌���_�Ƃ����J���Ă���Ƃ����B���ɂ͌F�ؐ삪����A�������

�̓n���l��Z�n�Ƃ��Ă̍��허�i���܂��j�A�����͍����i���܂��j�̓]���ł����

������́B���̈�͎O�����R�ɌG�ǂ�ꂽ�G�n�i���܂��j�E�G��i���܂��j����

�����Ƃ������ł���B�Ñ�쒩�N�̕�����F�Z���c�������Ղ�Ƃ��āA���̏d�v

���`�����������Ɏw�肳��Ă���B

�\�o�̓��u�_�ЁE���u�g�ǔ�Ð_�Ђɏo�Ă����i�҂̐�������ƁA���������ƂP��

�����̐����������ƂɋC�Â����B�؍��A�����ɂ͂P�̊����̐��������A����́A�Ǝv��

�ȉ��̐��ɂ��Đ������T�Œ��ׂ����A�c�O�Ȃ�����ɓn���n�Ǝv����L�q�͂Ȃ������B

�i���̃��[�c�͊��q����ȍ~�ɂ��Ă̋L�q�������A����ȑO�ɂ��Ă͒H��ɂ����j

�Պԁ@���J�@���@�o���@�[���@�^���@���s�@�{�J���@��`�@�R�@�W�@

�����ˁ@�㍪�@��{�@�镨�@�\�R�@�Y�@�r���@���@�O�o�@����@���Ɂ@

�����@�p�@�����@�����c�@�F���@�����@�o���@��

�X�ɔ������猩�����{�ɂ��čl����ƁA�ؔ������ɍ���킩�猩��A�C�ɏo���

��O�ɂ͓��{����������Ă���A�C���Ɠ~�̖k���̋G�ߕ��ɂ���Ėk���n���ɂ��ǂ蒅��

�\���������B�\�o�����͂��̒��S�ƂȂ��Ď�O�ɓ˂��o���Ă���A�ڎw���ڕW�ɂȂ�

�Ղ��B

�n�}���t�ɂ��������������猩�ē��{����������Ă���̂�������

������{�ł͑����m���������A�o�ς̒��S�ł���A���{�C���𐔂P�O�N�O�͗����{��

�Ă�ł������A�Ñ�͔����E�嗤����̐�i�Z�p�������n��������{�C�������{�̕\����

�ł������B�܂����쌧�͒n�`�I�ɓ��{�̒��S�ƍl���Ă������A�\�o�����̐�[�\����ɂ�

�\�o�𒆐S�ɓ��S�~���`����āu�\�o�����{�̒��S�v�Ƃ����}������A�m���ɂ����ł�

����Ǝv�����B

�i���P�X�j�O�C�Ѓn���O����V���i1985�j�̒��ŁA�O�Y���Y�����u�����n�����ƒ��N�v��

������ňȉ����q�ׂĂ���B�@�@�@�@

������w�̍ł���{�I�ȋC�̐g�̊ς͂��̂܂ܑ�n�̂Ȃ��ɂ��C���ї����Ă����

�����B���̗�����T�����āA�����ɉƁE���@�E�s�s�Ȃ� (�z��) ���c�߂ΐ��^����

�^�ɕς��A�� ( �A�� )���@��Ύ��҂����J������݂̂Ȃ炸�q���ɕ��������炳��

��Ƃ����B�����ł͂̂��ɗ��o�i���j�Ձj���d������v���h�ƁA�R��̔z�u���痴��

���A�[���镗�i�h�̓��h�ɂ킩��A�p���̑̌n��グ�Ă������B���N�ɂ�����

�͐��C�̌��͔����R�ƐM�����Ă����B���N�̏��R�݂͂Ȕ����R�ɔ������A���̖���

���N�����𗬂ꉺ��q�َR�Ɏ����Đs����A�Ƃ����Ă��� �B����ɒq�َR�ŏI���

�̂ł͂Ȃ��C���ɐ������ē��{�����ƂȂ�Ƃ����t�� (16 ���I�V���w�����ƂȂ�

�������� ) �̐�������B

���{�̎ዷ�n���Ɂu�C�R�v�u�C��v�ȂNjC�̊�����ꂽ�n���������A�C���ɂ�����

�������R�̖��Ɛ��C�͎ዷ�̊C�݂�����{�ɏ㗤�����̂ł͂Ȃ����B����ɂ��̖���

�n���ƂȂ��ēޗǂɂ܂ŒB���Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B���厛���̂�������

�����͎ዷ�̉����삩�猣�コ���B���̐�̐����n�����ƂȂ��ē���脉����

�ʂ��Ă���ƐM�����Ă��邩��ł���B

�i���Q�O�j��ʂɓ��{�ł����Ղ����������ƁA�����i��ʂ��o�y�����ꍇ�͑傫����

����A�����łȂ��ꍇ�A���ɓS��̏ꍇ�͑傫������Ȃ��X��������B�������ɋ���

��͍����Ȃ��̂ł���A�����L�������Ƃ͌��́E���́E�O���̏ɂȂ邪�A�l�Êw�I

�ɂ͂ނ���S�킪�d�v�ƍl����B�S�͎K�тĂ��܂��̂Ō��h�������������^�𗯂߂Ȃ����A

�S�킱�������̌R���A�_�k�A�H�|���Љ�̏�Ԃ�Z�p�E�����̓n����\���d�v�Ȉ╨��

�l����B����ɕ����������Ă���Ƒ�Ϗd�v�ȏ�����邪�A����͓S��̈╨

�������B

�i���Q�P�j���i�ɂ�鑊��

�����W���s�ۓs��̕��i�A�n�`�͑厺�Ɨǂ����Ă���A���{�Ւn�ɗ��ƑS���厺��

�����ꏊ�ɗ��̂Ɠ������o�ł���B�A����A�ēx�厺�ɍs�������A��͂�ۓs��Ɠ���

�ŁA���҂̑��ւ������������B���q�u�V�i�m�̉���̍l�Êw�v�ŐX�_�ꋳ�����w�E����

����B

���������܂Ŋ؍��A�\�o�A�k���ƌ��ĉ��������ł́A�r���Ɏ����悤�Ȓn�`��

�ϐΒ˂��Ȃ��A���̎���Ɉꑫ��тɏW������厺�ɗ����Ƃ͍l���ɂ������A�G��

�`���ĕ��i�̎����ꏊ���q���ɓ`�����Ƃ��l���ɂ����B����X�ɂ����Ƒ��ւ�����

�؋���T���K�v�����邪�A���̌Õ��ł��w�i��Õ����猩����R�̌`���W����厺��

���Ă���ꍇ�������A�����ɂ��Õ��̗��n�����ɐ[���W����ƍl����B�i�ʎ��@

�}�T�j

�����⒩�N�ł̕����u�l�_�����v�Ƃ́A�w��ɎR�A�O���ɊC�E�E�삪�z�u�����

����w�R�Ր��̒n���A���E����w��̎R�����Ⴂ�u�˂ň͂ނ��Ƃő����ڐ��܂�

����~�������W�߂�悤�Ȓn�`�������A�厺��W�����܂���������ɓ��Ă͂܂�B

�܂��ؓ����̋{�莁�̘b�ł͍��˂ƗǓ����̕��i���ǂ����Ă��ċ������A�Ƃ̂��ƂŁA

�ނ̎��M��������n���j������s�́u����v��161���́u���˕���i��j�v�ɂ͈ȉ�

�̎ʐ^����r�Љ�Ă���B�@

�@

�@

���i�̓f�[�^�Ŕ�r���邱�Ƃ��o���Ȃ��̂ƁA���ꂪ����������ƌ����Ă��̓y�n��

�l���ړ������m����ؖ����o���Ȃ����߁A�w��I�ɂ͍̂�グ��ꂸ�A�G�s�\�[�h��

�Љ���݂̂ł��邪�A���ۂɂ��̒n�ɗ����Ă݂�ƒN���������䂩���B������肭

�؋����ďo���Ȃ����̂��ƍl����B

�i���Q�Q�j���{�͌Õ��̂��ɔ����ق����邱�Ƃ͏��Ȃ��A�o�y�i�͈�ʂɂ��̍s����̔���

�قⓌ���̍��������قɑ��̓W�����ƈꏏ�Ɏʐ^�Ɛ������t���ēW������邪�A�؍��ł�

�傫�ȌÕ��͐�p�̔����ق��אڂ��A�~�j�`���A�Z�b�g�ŌÕ����c�̗l�q���Č����Ă���A

��ϗ������Ղ������B�o�y�i�̐��I�ȋ��H�E�ʍH�̋Z�p�ƍ��C�̓`�����A���݂̃~�j

�`���A�Z�b�g�ɂ��q�����Ă���悤�Ɍ������B

�n�Ӑ����É���w���_�����̂��Љ�ŁA�؉Y��w�Z�̋�����������K�ˁA���̘b������

��u�؍��͍l�Êw���x��Ă����B����Ŏ����͖��É���w�ɂV�N���w�����B�ŋߕ�������

�ی�ɗ͂�����悤�ɂȂ�A�����ق����Ă�悤�ɂȂ������A�ŐV�̕��@���������

����B���{�͐̂��炠��̂ŁA�t�Ɏ���x��ɂȂ�����������܂���B�v�ƌ���ꂽ�B�܂�

����������l�Êw�ɂ��ĐF�X�����Ă����������B

���̑��F�X�ȕ��ɋ����Ă�����������A�����b�ɂȂ����B�؍��E�����ł������̕��̋���

�Ŏ��n���w���邱�Ƃ��o�����B�����Ő[�����Ӑ\���グ��B

�ȏ�

�t�^�@�ʎ�

�i�}�P�j��Ȑ여��Õ��̕��z

�i�}�Q�j��Ȑ여��Õ��̔N��

�i�}�R�j���쌧�̎�v�Õ�

�i�}�S�j�؍��̌Õ�

�i�}�T�j�Õ����猩����R

�i�\�P�j���{�̎�ȐϐΒ�

�i�\�Q�j�����������i�����j

�i�\�R�j�N�\

�i�\�S�j�؍��E�����̌Õ�

�i�\�T�j����E���ɂ̓n�������@

�@�@�{�b���\�o�̐_�Ђ̒����̉ߒ���

�E�V�����q�V�����ƊW���[���Ǝv���鎠�ꌧ�������̋��J�q�ՌQ��V������

�Z�Ƃ�����A�n�n��

�E�v�����v�s���lj��u��Ð_�Ђ��A�V���̓V�����Ɠ���l���Ƃ����Ă���s�{��

���ǎz���_���Ր_�Ƃ��Ă���V���i�����j�n�̐_��

�Ƃ����L�q��ǂ݁A�܂��z�O�o�g�œn���n�ƌ����Ă���p�̓V�c�ɂ��Ē��ׂ悤

�Ƌ��s�[�~�̐܂Ɏ����Č����̂��܂Ƃ߂����́B

�i�\�U�j�i�\�V�j��B�A���k�̓ꕶ�E�퐶��Ւ����@

2005�N�Ɉ��m���ŊJ���ꂽ�����̎s���u�[�X�ŁA�x���Ɉ�ʎs�����W�܂��Ĉ���

����v���W�F�N�g�̐��ʔ��\���s�����B�����͂����ň��̓`���ɂ��Ĕ��\����S��

�ɂȂ�A��B�A���k�̈�Ղ���ނ����B�Õ�������O�̈�Ղ����A������ǂ�

�Ƃ��ɓy�n������͊���������A���Ɍ×���蒩�N�����Ɠ��{�̋��n���̖���������

�������E�Δn�ɍs�������Ƃ͍���̌����ő�ϖ��ɗ������B�܂����̌o����������w

�@�ւ̐i�w�̓��@�ɂ��Ȃ����̂ŁA�Q�l�ɂ܂Ƃ߂����̂�Y�t����B

�X�ɏ�L�Ɗ֘A����2007�N��C�O���ɒ�����̒Z�����w�����ۂɍY�B���]��

�����فA�Ћ��A�͛G�n��ՁA�J�g�����w�����ʐ^���HP�@

http://www.gctv.ne.jp/~mmura/ �Ɍf�ڂ����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@